鹧鸪哨作为文学元素

在中国古典文学中,鹧鸪哨是一种常见的自然景象,它不仅是自然界中的声音,更是诗人创作情感和意境的一种体现。在鹧鸪哨网站,我们可以深入了解到这种声音背后的文化内涵。它通常出现在边塞之地,寓意着守卫国家安全的士兵们在严寒、孤独中为了国家而奋斗的精神。

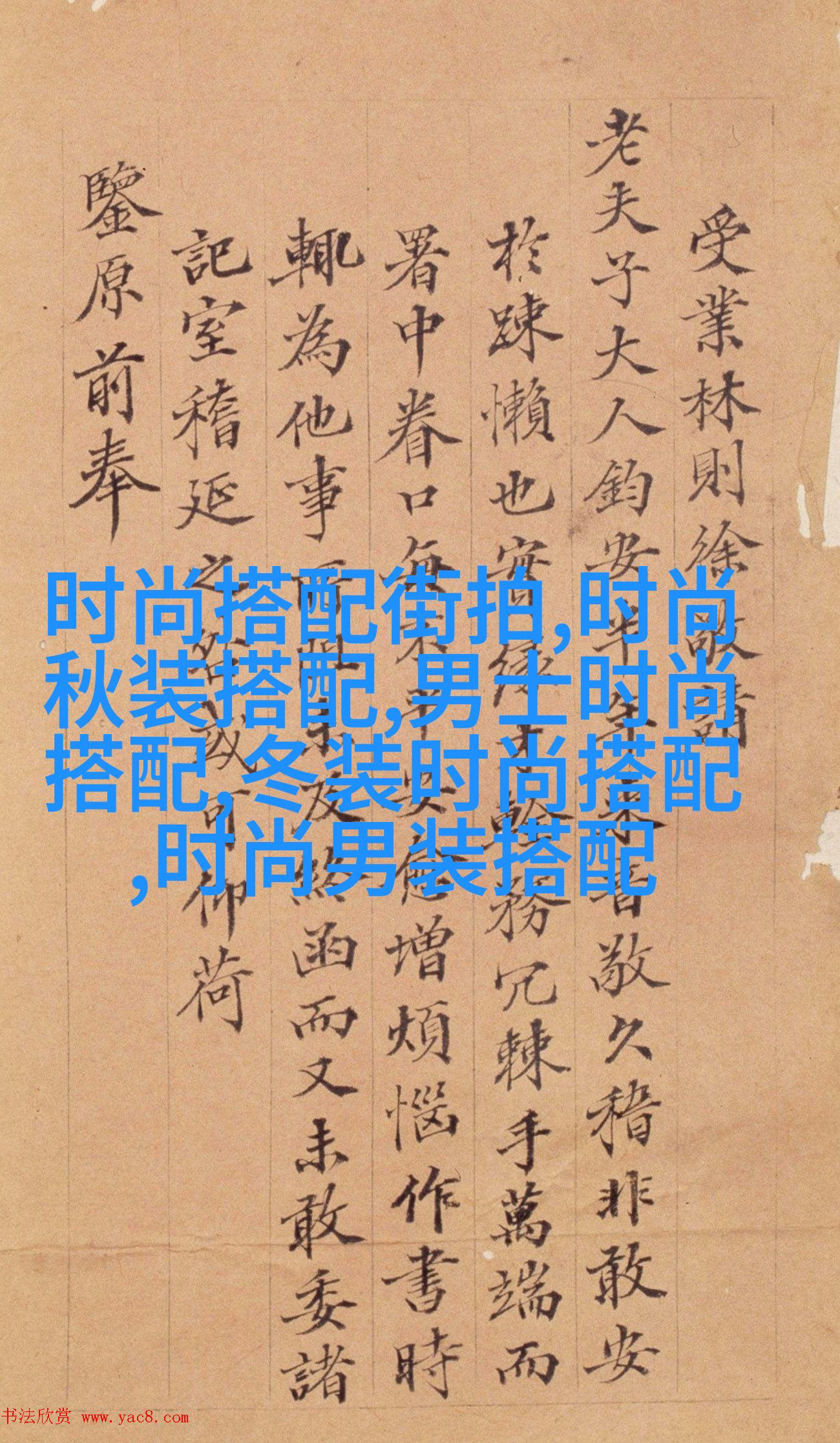

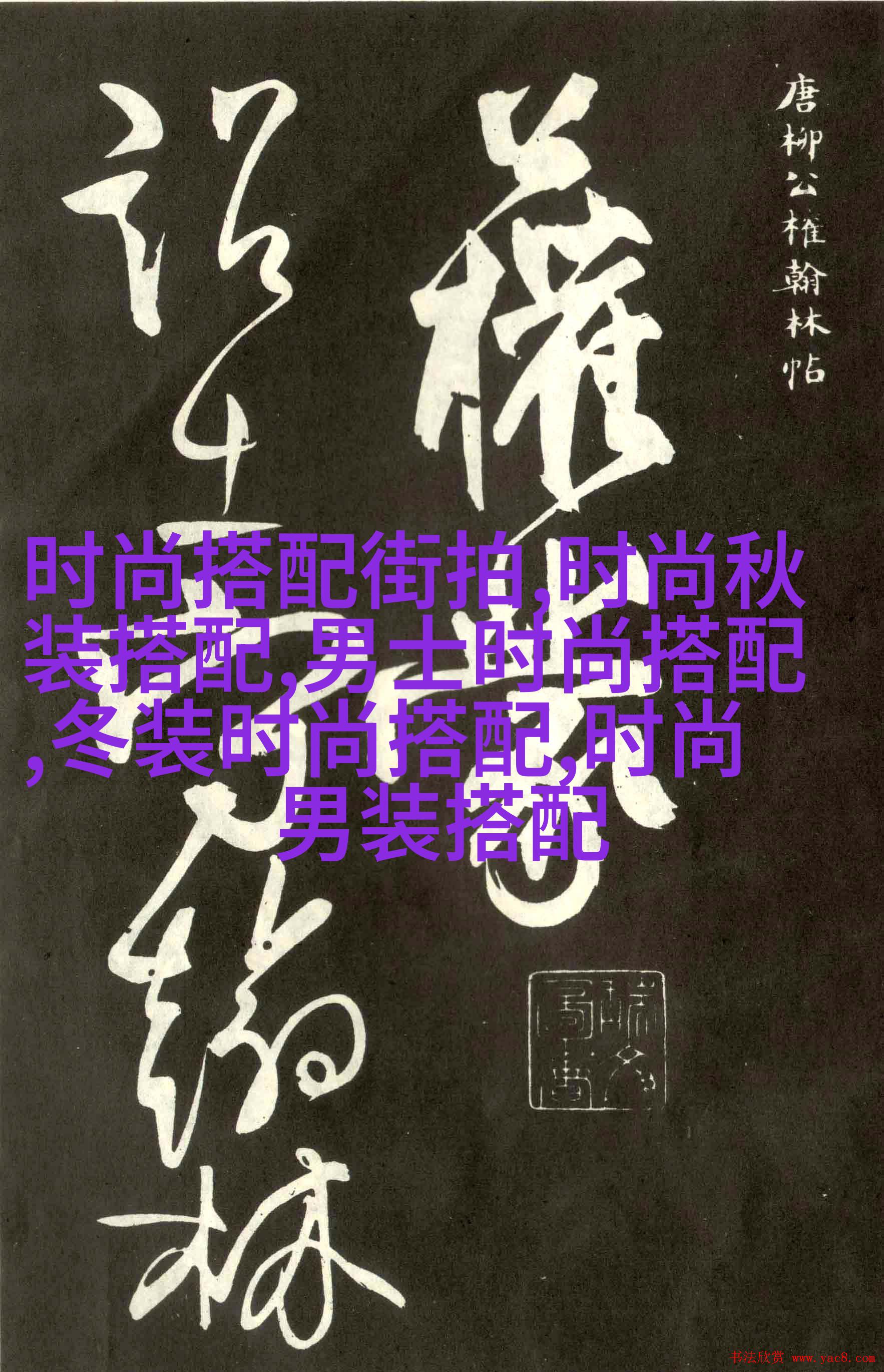

文学作品中的鹧鸪哨

在唐代诗人李白的《将进酒》中,有一句“举杯邀明月,对影成三人”,其中“对影成三人”便有了鹧鸣声的印象。这种描述不仅展示了李白对自然美景细腻观察,更反映出他对于边塞生活的情感共鳴。而在其他许多古典文学作品中,鹧鸪哨也是一个常见且重要的情节或比喻。

鹧鸪哨与历史背景

古代边塞地区的人口密集和经济发展,使得军事防御成为当时社会的一个重要问题。因此,边塞地区往往伴随着战争、征服和流离失所等悲剧,这些都是通过鹧鸣声来表达的一种隐喻。从这个角度看,研究鹧鸟及其叫声,可以帮助我们更好地理解那个时代人们的心理状态和生活条件。

鹱(沙雀)与其叫声

除了传说中的“咕咕”叫法外,还有一种称为“沙雀”的鸟类,其叫声听起来就像是清脆的小铃铛敲击一样,这样的声音也被认为是在某些特殊情况下可能会听到。在文艺复兴时期,一些画家以此为题材进行创作,将沙雀变成了他们艺术创作中的象征性元素。

当代对鹿藿子的重新认识

随着科技手段的发展,当今世界上关于鹿藿子这一植物以及其产生的声音,也有了更多新的发现。这使得科学研究者能够更加精确地分析这些声音背后的生物学原理,从而加深我们的理解于动物之间交流方式,以及它们如何适应环境变化。

结论与展望

总结来说,通过研究如同“咕咕”的 鹱(沙雀)的呼唤,我们可以看到它们如何在不同的文化背景下扮演角色,从传统文学到现代科学,每一种解读都增添了一层丰富多彩的人类经验和知识。此外,由于技术进步带来的新发现,我们期待未来对于这些天然音乐再次进行深入探讨,以揭开更多未知面纱,为人类文明提供新的视角。