在艺术史上,颜色的使用是表达情感、传达主题的重要手段。然而,当我们谈论“去色”时,我们是在探讨一种对颜色的否定,或许是一种对其影响力的质疑。在这个过程中,我们可以从多个角度来理解去色带来的深远影响。

艺术的视觉语言

当一幅画布上的每一个细节都被剥夺了它原有的外观时,艺术家必须重新寻找其他方式来传递信息。这可能包括线条的强调、形状与空间关系的创造,以及光影效果等。这种转变迫使艺术家进入一个新的创作领域,使得作品不再仅仅是视觉上的享受,而成为了审美体验的一部分。

文化符号的重构

在文化中,颜色往往代表着特定的含义,比如红色通常象征着勇气或爱情,而蓝色则常常与宁静或信任联系在一起。当这些符号被移除后,人们需要重新定义这些概念,并为它们找到新的表现形式。这是一个挑战,因为它要求人们改变他们对于世界各方面事物的看法和理解。

色彩心理学上的变化

颜色的存在会直接作用于人的心理状态,有些人对某些颜色的反应可能非常敏感。例如,一些人可能因为看到黄色而感到愉快,而另一些人则可能因为看到绿色而感到平静。当所有这些刺激都消失了,那么人类的情绪和行为模式将如何变化?这种改变将会给我们的社会生活带来什么样的影响?

语言表达中的空白

在文字中,“去色”意味着丢弃描述性的词汇,如“鲜艳”,“温暖”,“冷冽”。这迫使我们用更抽象的手法来描绘场景,从而提高了文学作品的情感深度。但同时,这也增加了读者的解释力,因为他们需要自己填充缺失的信息。

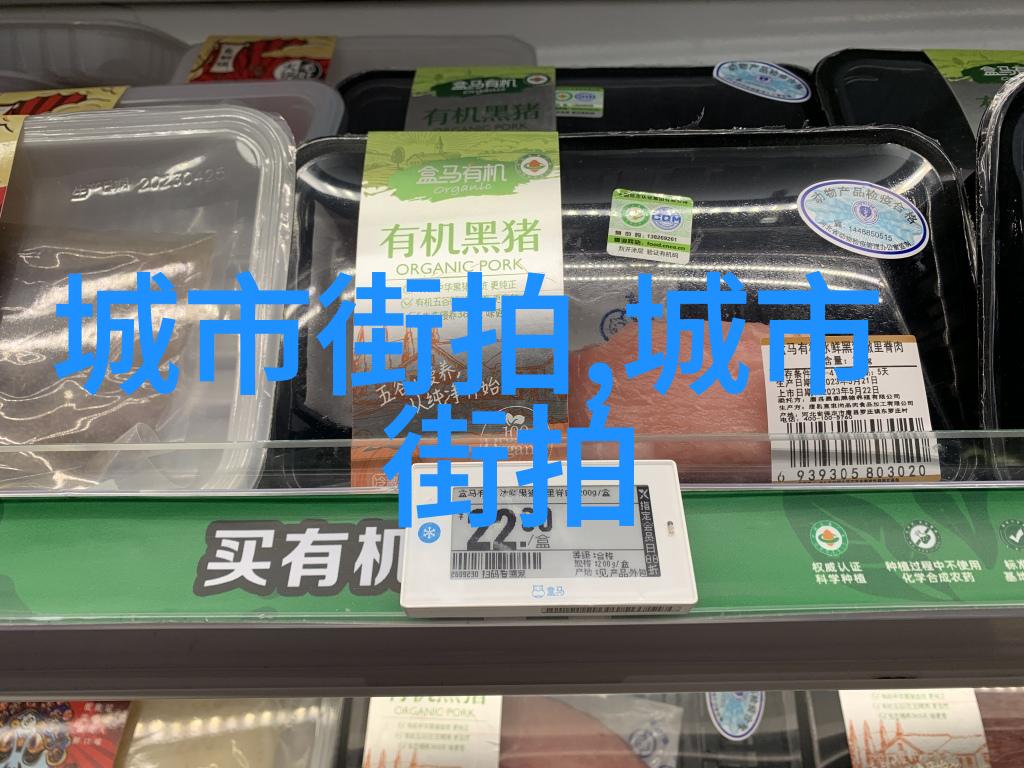

生活品质与消费主义

在商业广告中,颜色的运用经常用于吸引顾客注意并促进购买欲望。如果没有这些吸引人的配饰,那么商品如何才能显得具有魅力呢?这不仅关系到企业营销策略,也反映出现代消费主义社会赖以生存的一种基本条件,即通过视觉刺激来诱导购买决策。

科技革命后的新时代

随着技术发展,如虚拟现实(VR)技术和增强现实(AR)技术日益成熟,它们允许我们创建出完全不同的环境,其中没有明确界限,不同层次的真实性可供选择。在这样的环境下,“去色”不再是一个简单的事务,它甚至成为了一种全新的交互体验之基础。